仕事のストレスが原因で家庭内でのトラブルが増えている、そんな声をよく耳にします。

いわゆるフキハラとかモラハラと言われるもので、仕事でストレスが溜まった旦那が、家に帰ってきて妻や子供に不機嫌にあたりちらすというものです。

では、なぜ夫は仕事のストレスを妻にぶつけるのでしょうか?「男のクズ」と一蹴するのは簡単ですが、その背後には深い心理的な要因が隠れていることも。

この記事では、その心理を探りながら、家庭内の平和を取り戻す方法についても詳しく解説していきます。

この記事でわかること

- 仕事のストレスが妻にあたる背景や原因

- 夫がストレスを妻にぶつける心理的要因

- 「男のクズ」というレッテルの真実と誤解

- 家庭内の平和を取り戻す具体的な方法やアプローチ

仕事のストレスを妻にあたるのはクズ?その心理を解明

仕事のストレスが原因で妻にあたる理由

40代の主婦の中には、夫が自分の仕事のストレスを、妻や子供で発散することに耐えられないと考えてる人が多いです。

実際、統計によれば、約7割の男性が仕事のストレスを家庭に持ち込んでいるとされています。

このストレスは、男性が日常的に直面する職場の問題、例えば人間関係の摩擦や業績目標へのプレッシャー、さらには上司とのコミュニケーションの難しさなどから生じるものです。

これらのストレスの原因が積み重なることで、夫は自宅での小さな出来事にも過敏に反応し、結果として妻や子供に感情をぶつけているんです。

仕事のストレスを家族にあたる心理的背景

私が感じるところ、仕事のストレスが家族に向けられる背景は、職場での孤立感や劣等感、自己肯定感の低さが影響していると考えられます。

つまり、会社では上司や同僚、社長などからいつも怒られてるのですが、家に帰ってくると自分が1番だと思って威張ってるだけなんです。

妻や子供に対して同じようにプレッシャーを与えて、その気持のバランスをとっているということです。

このプレッシャーはちょっとしたきっかけではじけてしまい、フキハラ(不機嫌ハラスメント)と呼ばれています。

フキハラ(不機嫌ハラスメント)をする旦那の心理

フキハラは、不機嫌な態度をあからさまに出して、妻や子供に恐怖を与えたり怯えさせたり、相手を不快にさせるものです。

たとえば、自分の思いどおりにならないことがあると、無言になったり、舌打ちをしたり、いきなり怒り出すといったものです。

奥さんにしたら、どこに怒りの地雷があるのかわからないので、精神的にとても疲れてしまいます。

この時の旦那の心理は、無意識に相手を困らせたいと思ってるんです。相手を困らせることで、マウントを取ろうとしてるわけです。

こ唸ってしまう原因の1つに、幼少期の育てられ方とか、親の接し方に関係してると言われています。

夫の親からも感情を押さえつけられるような育て方をされたり、逆に過干渉で育てられると、そういったフキハラになってしまうと言われています。

子供への影響

このフキハラは子供たちにももちろん影響してきます。

どんな子供でも、親の感情や態度を非常に敏感に感じ取る能力を持っています。

このため、旦那が仕事のストレスからくるイライラや感情の変動を見せると、それが子供たちの心に刻み込まれます。

夫婦喧嘩を毎日見せられたり、父親が母親をないがしろにしたり虐待してるところを見てしまうと、トラウマになってしまいます。

ただ、不思議なことに、そういうことをする父親が嫌いだったにも関わらず、自分よりも弱い人間がそばにいると、同じようなことをしてしまいがちなんです。

虐待されて育ってきた子供は、結婚すると、自分の子供を無意識にいじめてしまうのと同じです。

心理学的な研究によれば、子供が親のネガティブな感情を感じ取ると、彼らの心理的な安定や自己評価に影響を及ぼすことが明らかにされています。

幼い子供たちは、親の感情の変動の原因を自分の行動に求める傾向があり、これが将来の自己評価や自尊心にも影響を与える可能性があります。

旦那がストレスをぶつける時のサイン

旦那が仕事や日常のストレスを家庭に持ち込む際のサインは、様々な形で現れます。

一番顕著なのは、普段の性格や態度とは異なる言動や、些細な出来事に対する過剰な反応です。

普段とちょっと違うことが目の前に出てきたり、なにかイラッとしただけで、フキハラが出てきます。

心理学的な研究によれば、コミュニケーションの頻度の低下や、普段よりも多くのアルコールを摂取する行動も、ストレスの兆候として挙げられます。

これらのサインを早期に察知し、適切な対応をすることで、家庭内の関係をより健全に保つことが可能となります。

イライラを妻にぶつける心の動き

夫がイライラを妻にぶつける背景には、深層心理の動きが隠れています。

一つの要因として、夫が妻を自分のものだと見ているため、感情を開放しやすくなるという側面が考えられます。

王様と部下みたいな関係だと思ってしまってるんです。

自分の言う事は全て正しくて、無茶ぶりにもかならず対応しないといけないと考えてしまってるんです。

なので、妻としてはそれがいやなのですが、そこから抜け出すのはむずかしいんです。

何故抜け出すのが難しいのかというと、フキハラをする旦那は、時としてとても優しくなるからです。

自分が機嫌がいい時には、とても優しくなっていろいろとやってくれるんです。

そして油断してるときに、なにかのきっかけで不機嫌になるのですが、妻としては原因が自分にあるのでは?と思ってしまいがちなんですよね。

「不機嫌になってしまったのは自分のせいだからなんとかしないといけない」と思ってしまうんです。

そうなると、機嫌取りをいつもしないといけなくなり、王様と部下の関係がもっと進んでいきます。最終的には主人と奴隷の関係まで言ってしまいます。

そうなったら、もう抜け出すことはできないので、できるだけ早く対処していくことが必要です。

妻にあたる夫の特徴と対処法

妻に感情をぶつける夫の背後には、特定の心理的特性が存在します。

主な特徴として、感情のコントロールが難しい、コミュニケーションのスキルが低い、日常のストレスに対する耐性が薄いなどが考えられます。

つまり、仕事でも人間関係でも能力が低い人なんです。

これらの特性を理解することで、妻としての対応策が見えてきます。

具体的な対処法として、夫のストレス源を共有し理解すること、感情が高ぶった時には一旦距離をとること、そして、落ち着いたタイミングでのオープンなコミュニケーションを心がけることが大切です。

これにより、夫婦間の関係をより健全に保ち、家庭の平和を守ることができるのです。

男性更年期の可能性もあり

ただし、こういった夫の言動や態度は、男性の更年期の可能性があります。

男性の更年期の特徴として、

- 全身の疲労感

- 倦怠感

- 性欲低下

- 不眠

- 肩こり

- 気力の衰え

- 集中力の低下

- イライラ

- 抑うつ

などです。

何かにつけイライラしていて、相手の事を考えるまえに、口から文句が出てしまうといった感じです。

この場合は、更年期がすぎるまで、なるべく近づかないことです。

仕事のストレスを妻にあたるのは男のクズ?家庭内に平和を取り戻す方法

フキハラの定義とその実例

フキハラは、家庭内でのパワーハラスメントを指し、近年、多くの家庭で問題となっています。以下に、具体的な事例を3つ挙げて説明します。

- 過度な要求と非難: ある夫が、自分の仕事のストレスを家庭に持ち込み、妻に対して家事や子育ての方法について、過度な要求を繰り返すケース。例えば、夕食のメニューに対して「こんなものを作るなんて、お前は何を考えているんだ」と非難するような行為。

- 意見の抑圧: ある家庭で、父親が家族会議の際、子供や妻の意見を完全に無視し、自分の意見だけを押し通す行為。子供が学校の行事に参加したいと希望しても、「それは無駄だ」と一蹴するような態度。

- 感情のコントロールの放棄: 仕事での失敗やプレッシャーを、家庭に持ち込み、些細なことで怒りを爆発させるケース。例えば、子供が宿題を忘れたことを理由に、過度な叱責や物を投げつけるような行動。

フキハラによく出てくることばとしては、

- 誰のおかげで生活できてるんだ

- こんなこともしらないのか

- なにをやってるんだ

- なぜできないんだ

- 家事くらいしろ

- ばか

などです。

態度でよくでてくるのは、人前では人当たりの良い夫を演じてるのですが、二人になるととたんに厳しい顔をして怒りまくります。

また、すべての責任を「おまえのせいだ」といって、ばかにすることもよくあります。

これらの行動は、家庭内の信頼関係を深刻に損ない、特に子供たちの心に深い傷を確実に残します。

家庭は、安心して過ごせる場所であるべきですが、フキハラの影響でその安全性が失われてしまいます。

モラハラとは?その特徴と対策

もう一つのハラスメントとして、モラハラ(モラルハラスメント)というものがあります。

似たようなものなのですが、一応説明しておきます。

モラハラ、正式には「モラルハラスメント」とは、精神的なハラスメントを指す言葉です。家庭内での侮辱や否定的な言動、冷たい態度などがこれに該当します。

モラハラの具体的な特徴と対策は、

- 特徴:自己価値の否定: モラハラを行う者は、相手の価値や意見を否定し続けることで、相手の自己肯定感を低下させます。例えば、「お前は何をやってもダメだ」というような言葉攻め。

- 特徴:感情の無視: 相手の感情や意見を完全に無視し、自分の意見や感情だけを優先させる行為。これにより、相手は自分の感情や意見が価値のないものであると感じるようになります。

- 対策:第三者とのコミュニケーション: モラハラの被害者は、信頼できる第三者とのコミュニケーションを増やすことで、自己肯定感を回復させる手助けとなります。

- 対策:専門家のカウンセリング: モラハラの影響は深刻であり、専門家のカウンセリングを受けることで、心の傷を癒すサポートを受けることができます。

モラハラは、被害者の心に深い傷を残す行為です。早期の対策とサポートが必要となります。

いつ不機嫌になるかわからないのがフキハラ、その後に文句や侮蔑のことばを浴びせるのがモラハラだと言えます。

たえられないなら離婚も一つの選択

家庭内でのハラスメントや精神的な苦痛が続くと、その重圧は日常生活に大きな影響を及ぼします。

あなたの心の平穏が乱れ、健康にも悪影響を及ぼすことが考えられます。

そのような状況下で、自分自身の精神的な安全や健康を守るために、離婚を考える方も少なくありません。

あなたも耐えられない!と思うまで待つとか、身体を壊すまで耐えることはせずに、離婚を考えてみてはどうでしょうか。

離婚を切り出すことで、あなたがどう思ってるのかを旦那にわかってもらうこともできます。

というのも、フキハラやモラハラをしてる男性は、無意識にやってることが多いんです。

相談をしてきた夫婦の夫の方に、フキハラやモラハラを指摘すると、

「えっ、そんなことしてたっけ?」

「まったくおぼえがないんだけど」

「そんなことないですよ」

とよく言われるんです。もう頭の中では、それが当たり前だと思ってしまってるので、相手に嫌な思いをさせてるとかを考えてはいないことが多いんです。

なので、一度離婚を切り出すことは、とても有意義だと言えます。

ただ、切り出すときには、暴力的になってしまう可能性もあるので、両親や友人などの第三者と一緒に話し合いをすることをおすすめします。

そして、できれば1週間とか1ヶ月のプチ別居をすることで、行動を変えてくれることもあります。

というのも、旦那はあなたという何でもいうことを聞いてくれて、顔色をうかがってくれる人が必要だと思ってるからです。

家庭内ハラスメントに耐えることは、容易ではありません。

自分の未来や心の健康を守るために、離婚とかぷち別居の選択をすることは、かならずひつようです。

離婚するための準備

とはいえ、簡単には離婚にはならないです。

旦那もあなたを離したくないですし、裁判になった場合には、裁判所も離婚理由のはっきりしないものはあまり認めてくれません。

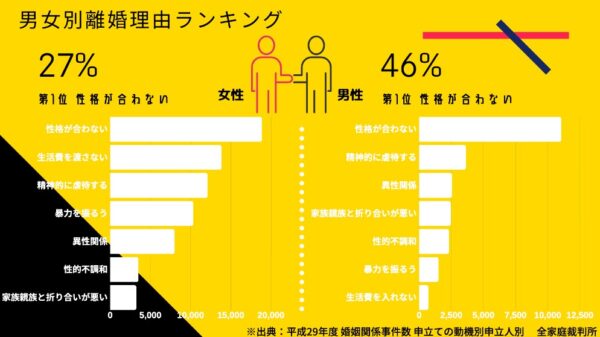

離婚の動機としては、

(引用:カケコム)

女性側の離婚原因は、

- 性格が合わない

- 生活費を渡さない

- 精神的に虐待する

- 暴力を振るう

- 異性関係

になっています。

この中でフキハラやモラハラに該当するものが、1番、3番、4番になります。

とはいえ、一番多い性格の不一致では、裁判の場合は離婚は認められません。(双方合意なら大丈夫)

ここで必要になってくるのが、別居期間と証拠です。

別居している期間が長いと離婚は認められやすくなりますし、証拠があるととても有利になります。

ここで考えられる証拠としては、

- 会話の録音

- 暴力の証拠(診断書)

- 器物破壊の画像

などが考えられます。

いちばん簡単なのが、会話の録音です。不機嫌になりそうだな~と思ったら、とりあえず録音しておきましょう。

思いっきり罵倒されたら、それを保存してとっておき、弁護士などに相談するときや、あなたの両親や義理の両親に聞かせることで、効果が得られます。

大切なのは、離婚した時のお金です。精神的に虐待されたり、暴力を振るわれたりしたときに証拠がないと、お金のことに対して認められない可能性もあります。

まずは証拠を集めましょう。

モラハラをしてくる夫の性格の特徴

モラハラを行う夫の性格には、特定の傾向や背景が存在します。

これらの特徴を理解することで、夫の行動の背後にある心の動きを掴む手助けとなります。

- 自己中心的な性格: モラハラを行う夫は、自分の考えや感情を優先し、家族の意見や感情を軽視する傾向があります。このような性格は、自分の欲求を満たすことを最優先とするため、他人の感情を踏みにじることが多くなります。

- 共感能力の欠如: 他人の感情や立場を理解する共感能力が低いため、家族の気持ちを尊重することが難しくなります。この結果、一方的な言動や命令が増えることが考えられます。

- 過去のトラウマ: 夫が子供時代や青春期に受けたトラウマや経験が、モラハラの原因となることもあります。過去の経験が現在の行動に影響を与えることがあるため、夫の過去の背景を理解することが重要です。

- 自己肯定感の低さ: 自分に自信が持てない、または自己評価が低いと、その不安や劣等感を家族に向けて発散することがあります。

モラハラを行う夫の性格や背景を理解することは、問題解決の第一歩となります。しかし、モラハラの被害者として、自分自身の心の健康や安全を守ることも大切です。

家庭内ハラスメントの予防と対処法

家庭内ハラスメントは、日常の中で徐々に悪化することが多い問題です。そのため、早期の予防と適切な対処が求められます。

- 夫婦間のコミュニケーションを深める: 定期的に夫婦の時間を持ち、お互いの日常や悩みを共有することで、理解を深めることができます。また、感謝の気持ちを伝え合うことで、関係の良好さを保つことができます。

- 感情のコントロールの習慣化: 怒りや不満が溜まったときに、一度落ち着いてから話すように心掛けることで、感情的な言動を避けることができます。

- 第三者とのコミュニケーション: 友人や親戚とのコミュニケーションを増やすことで、家庭外でのストレス発散の場を持つことができます。これにより、家庭内での感情の爆発を防ぐことができます。

- 専門家のカウンセリングを受ける: 家庭内ハラスメントが深刻化してきた場合、専門家のカウンセリングを受けることを検討することが有効です。専門家の意見やアドバイスを受けることで、問題の解決策を見つける手助けとなります。

- 情報収集と学び: 家庭内ハラスメントに関する書籍やセミナーを活用し、知識を深めることで、予防や対処の方法を学ぶことができます。

おかしいな~と思ったら、すぐに二人で話し合うことです。

お互いに無視してしまうような関係になると、話し合いも難しくなりますので、できるだけ早く、兆候が見えたら話し合いをしましょう。

家庭内ハラスメントは、一度発生すると解決が難しくなることが多いため、日常の中での予防策をしっかりと取ることが大切です。

まとめ:仕事のストレスを妻にあたるのは男のクズ?その心理と家庭内に平和を取り戻す方法

この記事のポイントをまとめます。

- 仕事のストレスは家庭内の関係に影響を及ぼす

- ストレスを感じると感情のコントロールが難しくなる

- 妻や家族に当たる行動は、ストレスの排出方法として間違っている

- ストレスを解消するための正しい方法を学ぶことが重要である

- コミュニケーションの取り方を見直すことで、家庭内の雰囲気を改善できる

- 仕事のストレスを家に持ち込むことは避けるべきである

- 家庭でのリラックスタイムを大切にすることで、ストレスを軽減できる

- 妻や家族との時間を大切にし、共に過ごすことで心の安定を得る

- ストレスの原因を特定し、それを解消する方法を模索することが必要である

- 妻や家族との関係を大切にし、互いの理解を深めることでストレスを和らげる

- 心のケアやリフレッシュの方法を学ぶことで、日常生活の質を向上させることができる

- 家庭内でのサポート体制を整え、互いに助け合うことでストレスを乗り越える

\お気軽にコメントをどうぞ/