あなたの職場でも、なにかあると部下を叱責したり、部下を怒って萎縮させたりする上司がいますよね。

そんな上司は無能ですし、あなたもそれはわかってるはずです。ですが、単純に「ちきしょう」「あのやろう」「あのバカ」などと、グチってるだけじゃないですか?

実は、そういった萎縮させる上司は無能だからこそ、あなたの出世やキャリアアップには欠かせない存在なのです。

そこで、そんな上司にと効果的なコミュニケーションを取りながら、あなたがその上司を追い越すための戦略をお話してきます。

最期まで読んでもらえれば、上司になにを言われても逆に楽しくなるはずです。

この記事でわかること

- 萎縮させる上司の無能さがもたらす職場環境の実態

- 高圧的な上司と効果的に対峙する方法

- 無能な上司を追い越すための自己成長戦略

- 職場での自己主張の重要性とその実践方法

萎縮させる上司が無能なのは当たり前

部下を萎縮させる上司は無能

職場の人間関係において、上司の役割はとても重要です。

レベルの高い上司は会社を発展させますが、質の低い上司は売上、社内の空気、社員のやる気など、どれをとってもブレーキにしかなりません。

特に、部下を萎縮させる上司は、その無能さが組織全体に悪影響を及ぼすことが多いです。

なぜなら、部下が自由に意見を言えない環境は、創造性の欠如やモチベーションの低下を招き、結果として組織の成長を妨げるからです。

たとえば、ある調査によると、上司からの過度な圧力を感じる従業員は、創造的な提案をする確率が50%低下すると報告されています。

これは、上司の無能さが直接的に組織の機会損失に繋がっていることを示しています。

上司による萎縮の悪循環を理解する

一方で、上司による萎縮の悪循環を理解することは、この問題を解決するための第一歩です。

上司が部下に対して高圧的な態度を取ると、部下は恐怖や不安を感じ、自分の意見を言うことを避けるようになります。

このような状況は、コミュニケーションの欠如を生み出し、結果として組織内の誤解や間違った意思決定を引き起こす可能性があります。

例えば、部下が重要な情報を上司に伝えることをためらった結果、プロジェクトの失敗につながることもあります。

このように、上司の無能さは部下だけでなく、組織全体に悪影響を及ぼすのです。

次に、威圧的な上司との関係における個人の感情や対処法について詳しく見ていきましょう。

威圧的な上司と辞めたいと感じる瞬間

威圧的な上司との関係は、多くの従業員にとってストレスの大きな原因となります。

特に、上司の威圧的な態度が原因で「辞めたい」と感じる瞬間は、職場環境の改善が急務であることを示しています。

例えば、上司が部下の意見を一方的に否定する、不当な批判を繰り返す、あるいは過度なプレッシャーをかけるといった行動は、従業員の心理的安全感を著しく損ないます。

これにより、従業員は自己価値を疑い、職場に居場所を感じなくなることがあります。

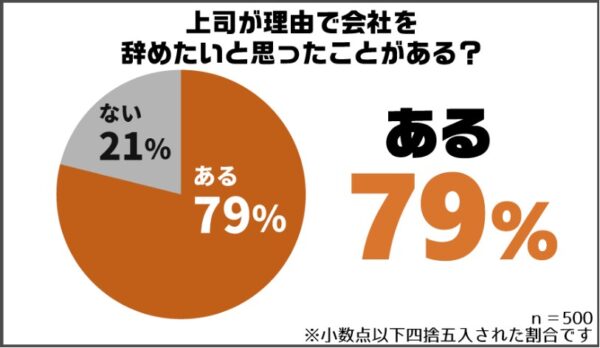

実際、PRTIMESというニュースサイトの調査によると、職場の人間関係が原因で退職を考える従業員は全体の約80%に上ると報告されています。

(引用:PRTIMES)

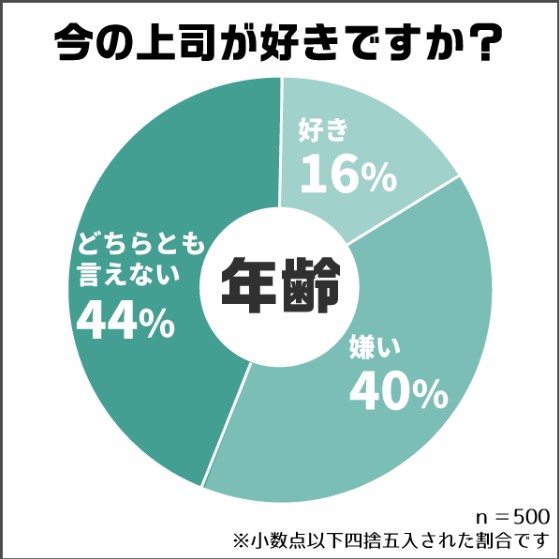

さらに、「今の上司が好きですか?」というアンケートでは、約40%の人が「嫌い」と答えています。

(引用:PRTIMES)

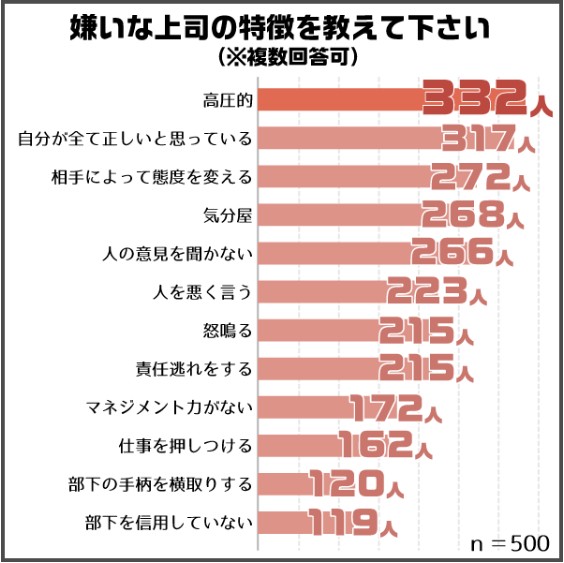

では、その理由は何でしょう?

(引用:PRTIMES)

- 高圧的 332人

- 自分が全て正しいと思ってる 317人

- 相手によって態度を変える 272人

- 気分屋 268人

- 人の意見を聞かない 266人

となっています。500人中の332人、つまり7割弱の人が高圧的だと思っています。

ということは、辞めたいと思ったことがある8割の人のほとんどが、そうおもってるということです。

これは、威圧的な上司が従業員の離職率に、どれだけ大きな影響を与えているのかということを示しています。

高圧的な上司の末路とは?

はたして、高圧的な上司の末路はどうなってるのでしょうか。

そういった上司の多くは、組織内での孤立やキャリアの停滞という形で現れます。

というのも、高圧的な態度は、一時的には部下を従わせることができるかもしれませんが、長期的には信頼と尊敬を失う結果につながるからです。

たとえば、部下が上司に対して不信感を抱くようになると、その上司の指示に対する応答は消極的になり、組織内での影響力は低下します。

その結果、成績は下ってくるはずです。

また、高圧的な上司のことは、同僚や上層部からもよく思われていません。当然です。社内の空気を良くしようと頑張ってる人からしたら、もろに足を引っ張ってるわけですから。

これがキャリアの停滞や昇進の機会の喪失にも影響してくるはずです。

実際、多くの企業ではリーダーシップの質が昇進の重要な基準となっており、部下からの信頼を得られない上司は昇進の機会を逃すことが多いのです。

これらの点を踏まえると、上司としての振る舞いが、個人のキャリアだけでなく、組織全体の健康にも大きな影響を及ぼすことがわかります。

ただし、社長とか上層部に似たタイプの人がいたら別です。

高圧的で部下を萎縮させるような人は、そのマネージメントが正しいと思ってるわけです。すると、いわゆる良い上司のほうが、キャリアの停滞や昇進の機会損失になってしまいます。

なので、直属の上司だけでなく、その上の上司や社長についても、どういったタイプなのか、見ておく必要があります。

次に、高圧的な上司に対して言い返す方法について考えてみましょう。

高圧的な上司に言い返す方法

高圧的な上司に言い返すことは、自己主張と職場での立場を守る上で重要です。

ただし、これを行う際には、適切な方法とタイミングが求められます。

いつでもどこでもやってしまうと、すぐに攻撃されて、いじめとかハラスメントの対象になってしまいますので、注意してください。

まず、自分の意見を伝える際には、冷静かつ尊重のある態度を保つことが不可欠です。

その上で、あなたは上司よりも能力が低いから、全て上司にお伺いを立てないと前へ進めないというテイで話を勧めていくことです。

例えば、上司の意見に対しては、

「よくわかりました。では、この部分はどうでしょうか?私の見解では、〇〇と考えられますが、どう思われますか?」

「よくわかりました。〇〇ということですね。ただ、異なる視点から見ると、〇〇といったことも考えられますが、部長はどう思われますか?」

などといった表現を用いることです。

はじめは納得した感じで話し始めて、細かい部分に注目させてあなたの意見をいいます。最後に、上司としてどう思うのか、お伺いを立てることで、対立を避けつつあなたの意見を伝えることができます。

また、具体的な事実やデータを基にして意見を述べることで、感情的な反応ではなく、合理的な議論を促すことが可能です。

たとえば、

「もうしわけありません。こちらの資料があとからでてきました。こちらを見てもらうと、部長の言われたことと若干ですが、差異が出てきてしまうのですが、どうしたら良いでしょうか」

という感じです。

プロジェクトの成果に関する具体的な数字や、業界のトレンドに基づく情報を引用することで、自分の意見に説得力を持たせることができます。

細かいところに突っ込みながら、その度にお伺いを立てていくことで、そのうち面倒くさくなってあなたに全部投げてしまうはずです。

大切なのは、全てに対して了解を得るということです。

そうすることで、上司は「自分は偉いんだ」と勘違いしますし、「自分がいないと駄目だ」と錯覚するからです。

なにか言われたら、「部長の指示通りにしないと、ご迷惑がかかるので」とか、うまく行かないからとか、適当な理由をつければ大丈夫です。

相手を神様のように敬って接することで、高圧的な態度は徐々に減っていくはずです。

萎縮を引き起こす高圧的な態度

高圧的な態度は、部下の萎縮を引き起こし、職場の生産性を低下させる主要な要因の一つです。

では、なぜ高圧的な態度をとるのでしょうか?

高圧的な態度を取る上司も、はじめは新入社員から始めたはずです。しかも、そのときにはふつうの社員だったのではないでしょうか?

それが歳を重ねるとともに高圧的になってきたのは、逆に、部下が言うことを聞かなくなってきたからです。

言っても全く聞かなかったり、上の空だったり、嫌な顔をしていたら、よけい高圧的になるのは、どの人も同じです。

さびしくて、かまってもらいたくて、つい高圧的な態度に出てるだけです。

なので、しっかりとかまってあげることがとても大切になります。

次に、パワハラと高圧的な態度の関係について詳しく見ていきましょう。

パワハラと高圧的な態度の関係

パワハラ(パワーハラスメント)は、職場における権力の乱用であり、しばしば高圧的な態度と密接に関連しています。

高圧的な上司は、自分の地位や権力を利用して部下を支配しようとする傾向があり、これがパワハラの一形態となることがあります。

例えば、無理な業務の押し付け、過度な批判、人格を否定するような発言などが、パワハラに該当します。

これらの行為は、従業員の自尊心や職場での安全感を著しく損ない、職場の士気を低下させます。

実際、多くの企業ではパワハラが重大な問題となっており、従業員の健康や生産性に悪影響を及ぼしています。

高圧的な人から受けるストレスと対処法

高圧的な人から受けるストレスは、職場でのパフォーマンス低下や心身の健康問題を引き起こす可能性があります。

このような状況に対処するためには、自分のせいではないと思うことが重要です。

まずは、この上司はなぜ怒ってるのか、なぜパワハラをするのか、なぜ高圧的な態度に出るのかを、じっくり観察しましょう。

観察をすることで、ストレスと感じなくなるはずです。

具体的になにをどう観察するのかというと、

- なにをあなたにさせたいのか

- なにを使って脅してるのか

という2つです。

まずは、あなたになにをしてもらいたいのかを、具体的に聞き出しましょう。

例えば、

「こんなこともわからないのか、バカヤロー!やり直せ」

と言われたとしたら、上司はあなたに何をしてもらいたいと思ってるのか、わかりますか?

単純に考えると、「もう一回、やり直せ」ですよね。でも、おそらくやり直してももう一回怒鳴られるだけです。「やり直せ」って。

今までのあなたは「ちきしょう。やってらんねー」と思ったんじゃないですか。

では、なぜ上司は怒ったのか、本当はなにをしてもらいたいのか、ちょっと考えてみてください。すると、まるっきりわからないはずです。

指示がめちゃアバウトだからです。「やりなおせ」だけだと、なにをどうやり直せばいいのかわからないですよね。

では、どう返事をすればいいのか、ちょっと考えてみてもらえますか?

たとえば、

「申し訳ありません。部長のOKが出るには、どこをどう直せばよろしいでしょうか?わたしはバカなのでちょっとわからないので、教えていただけないでしょうか」

という感じで話したらどうでしょう。

前述した通り、高圧的な態度の人は、実はコミュニケーションを従ってるんです。素直にそれを出せないので、自分自身にも怒ってしまうので、高圧的な態度に出てしまうんです。

もうくどいぐらいに聞きまくれば、きっと良くなるはずです。

次に、職場での無能な人の特徴について詳しく見ていきましょう。

職場での無能な人の特徴を見抜く

職場での無能な人を見抜くことは、効率的なチームワークを構築する上で重要です。

無能な人の特徴には、以下のような点が挙げられます。

まず、彼らはしばしば責任を回避し、自分のミスや失敗を他人のせいにする傾向があります。

また、新しいアイデアや提案に対して消極的で、変化や進歩に抵抗する態度を示すことが多いです。

例えば、業務改善の提案に対して否定的な反応を示す、あるいは新しい技術や方法に適応することを拒否するなどの行動が見られます。

さらに、無能な人はコミュニケーションスキルが低く、チーム内での協力や協調性に欠けることがあります。

ただ、全てが無能なのか。と言うと違います。向いてるところとか、人よりも秀でているところは必ず誰にでもあります。

単純に、今やってる業務に関して、向いていないだけということです。

では、どのように対処すればいいのか、もうわかりますよね。適材適所です。

部下が無能だと感じたら、もっと有意義に働ける環境を作るのはあなたの役目です。

上司が無能だと感じたら、無能だと感じる部分を補佐して、有能な部分にどんどん頼っていくことです。

これらの特徴を理解し、適切に対応することで、チームの生産性や士気を維持することができます。

馬鹿な上司への賢い対処法

馬鹿な上司に対処するには、まず馬鹿だと思わないことです。

実際に馬鹿な上司などいません。あなたに見えてる部分で、あなたより劣っているだけです。

仕事や業務は、一つのスキルでどうこうなるものではないですよね。いろいろなものが絡まりあって成果が伸びていくものです。

その中にはニガテなものもアレば、得意なものもあるはずです。もちろん、人によってそれは違います。

たまたま、あなたが見ている上司のある部分が、苦手だったりよくできないだけの話です。

ですから、その部分だけを見て全体を批判するのは避けましょう。

そのうえで、賢く戦略的なアプローチが必要です。

まず、上司の行動や決定に対して直接的な批判を避け、代わりに建設的なフィードバックや提案を行うことが重要です。

たとえば、「この方法ではなく、別のアプローチを試してみてはどうでしょうか?」と提案することで、上司の考えを変えるきっかけを作ることができます。

また、上司の決定に疑問を持った場合は、具体的なデータや事実を基にして質問することで、上司自身にもその決定を再考させる機会を提供できます。

さらに、上司との関係を改善するためには、彼らの強みを認識し、それを活用することも効果的です。

例えば、上司が人間関係の構築に長けている場合は、その能力をチームビルディングに活用するなどの方法が考えられます。

これらの対処法を通じて、馬鹿な上司との関係を上手に管理し、職場の生産性を高めることが可能です。

次に、できない上司の特徴と、そのような状況で自分のキャリアをどのように進めるかについて考えてみましょう。

できない上司の特徴とその対策

できない上司の特徴を理解し、それに対する効果的な対策を講じることは、職場でのストレスを軽減し、自身のキャリアを前進させる上で重要です。

できない上司とは言え、いろいろなタイプがあります。

上にも書いた通り、そのできない部分が苦手なだけなので、あなたがその部分を補佐していくことを心がけることです。

- 決断力の欠如: できない上司はしばしば決断を下すのに時間がかかり、時には決断を避ける傾向があります。これにより、プロジェクトの進行が遅れたり、チームの士気が低下することがあります。

対策: 自分から積極的に提案を行い、上司の意思決定をサポートする。具体的な選択肢とその利点を提示し、上司が決断しやすい環境を作る。 - コミュニケーション不足: コミュニケーションが不十分な上司は、チームに必要な情報を提供しないことがあります。

対策: 定期的なミーティングの設定や、メールやチャットツールを活用して、必要な情報を積極的に求める。 - 技術的なスキル不足: 上司が最新の業界知識や技術的なスキルに疎い場合、チームの効率性や革新性に影響を及ぼすことがあります。

対策: 自分で最新の知識やスキルを身につけ、チーム内でその知識を共有する。必要に応じて外部のトレーニングやセミナーを提案する。 - リーダーシップの欠如: リーダーシップが不足している上司は、チームを適切に導くことができません。

対策: 自分自身でリーダーシップを発揮し、チームメンバーをサポートする。また、上司に対してフィードバックを提供し、改善を促す。

これは、プロスポーツの監督とかヘッドコーチを見てるとすぐに分かります。

優秀なヘッドコーチの下には、優秀なアシスタントコーチが何人もいます。その下にも優秀なサブアシスタントコーチが何人もいるんです。

仕事もスポーツも団体競技です。テニスとかボクシングのように一人で戦ってるように見えても、広義の団体競技です。チームで戦っているんです。

この考え方をしていくとで、できない上司の影響を最小限に抑え、自身のキャリアを積極的に進めることが可能です。

次に、部下を萎縮させる上司がいた場合、それを追い越すチャンスとしてどのように活用できるかについて考えてみましょう。

萎縮させる上司が無能だからこそキャリアアップの絶好のチャンス!

萎縮させる上司を追い越すチャンス

萎縮させる上司がいる状況は、自身のキャリアを発展させる絶好の機会となり得ます。

このような上司の下で働くことは困難かもしれませんが、それを乗り越えることで、自己のスキルを磨き、リーダーシップ能力を高めることができます。

まず、自分自身が積極的に責任を取り、主導権を握ることで、上司の不足を補い、チームの信頼を獲得することができます。

例えば、新しいプロジェクトの提案や、チーム内の問題解決に主導的に関わることで、自分の価値を示すことができます。

また、上司の弱点を理解し、それを補う形で自分のスキルセットを展開することで、組織内での自分の位置を強化することが可能です。

たとえば、上司がコミュニケーションに苦手意識を持っている場合、自分がその役割を積極的に担うことで、チームの効率性を高めることができます。

萎縮させる上司との効果的なコミュニケーション

萎縮させる上司との効果的なコミュニケーションは、職場のストレスを軽減し、生産性を高めるために重要です。

このような上司とコミュニケーションを取る際には、以下の点に注意することが重要です。

まず、感情的にならずに客観的な事実に基づいて話すことが大切です。

例えば、問題が発生した場合、感情に流されずに具体的な事実やデータを提示して、問題の本質に焦点を当てることが効果的です。

また、上司の意見や指示に対しては、明確なフィードバックを提供することが重要です。

たとえば、上司の指示が不明確な場合は、具体的な質問を通じて明確化を図ることが有効です。

さらに、上司とのコミュニケーションでは、自分の意見や提案を積極的に表明することも大切です。

これにより、自分の考えや意見が職場での意思決定に反映される機会を増やすことができます。

これらのコミュニケーション戦略を通じて、萎縮させる上司と効果的に対話し、職場の環境を改善することが可能です。

次に、萎縮させる上司の存在が部下に与える影響について詳しく見ていきましょう。

上司の無能さを自分の成長の糧に変える

上司の無能さは、自分自身の成長とキャリア発展のための貴重な糧となり得ます。

このような状況をポジティブに捉え、自己成長の機会として活用することが重要です。

まず、上司の無能さを自分のスキルセットを拡充する機会と見なすことができます。

たとえば、上司が決断力に欠ける場合、自分が積極的に意思決定のプロセスに関わることで、リーダーシップ能力を養うことができます。

また、上司がコミュニケーションスキルに欠けている場合、自分がチーム内のコミュニケーションの橋渡し役を担うことで、人間関係の構築やチームワークの向上に貢献することが可能です。

さらに、上司の無能さを自分のモチベーションの源泉として活用することもできます。

自分が上司の役割を担うことで、より高い責任感を持ち、自己のキャリア目標に向けて努力する動機付けになります。

同時に、自分自身にも部下の方が優れているようなスキルが有ることも認識していないといけません。

このことは、漫画『ワンピース』を見れば、良くわかります。

主人公のルフィは、みんなを引っ張っていくエネルギーがありますが、剣技、航海術、狙撃、航海術、音楽などは、部下の方がスキルが高いです。

それぞれの部下が船長の足りない部分を補っているので、とても強い海賊団になってるんです。

でも、高圧的な上司、たとえば、はじめに出てきた百計のクロやモーガン、クリークは、暴力で支配していたので、部下に裏切られ負けてしまいましたよね。それとおなじです。

威圧的な上司がいたら、自分だけが上司の言動を変えられると思って接してあげましょう。

職場の高圧的な環境を乗り越える方法

職場の高圧的な環境を乗り越えるためには、ストレス管理の技術を身につけることが重要です。

通常のストレスは、瞑想、ヨガ、運動などを通じてストレスを軽減すればいいのですが、職場のストレスはちょっと違います。

なぜなら、瞑想やヨガ、運動などをしてもストレスの源はぜんぜん変わらないからです。ややもすると、どんどん巨大化していきます。

大切なのは、相手に対して、高圧的に出ても無駄だということを覚えてもらうことです。

高圧で人に接する人は、相手がひるむことを望んでいるんです。「ばかやろー」と怒鳴ったら、下を向いて今にも泣きそうな顔になって、震えてる姿を望んでいるんです。

でも、あなたがなにもないような顔で、にこにこしていたら、相手はどう思うか考えてみてください。

きっと「こりゃ、ダメだ」と思うでしょうね。

そうすると、別な方法でやってくるかもしれませんが、その度に、感情を動かされずに接することで、相手は変なことはしてこなくなります。

そこで大切なのは、相手を敬うことです。あくまでも相手は上司なので、仕事上のスキルや能力は絶対にあなたより上のはずです。

相手を敬いながら、本当は何をいいたいのかを聞き出しましょう。

怒鳴ったり、怒ったりするということは、その人が何かをさせたがってるのですから、その何かを聞き取って、望んでるようにしてあげることがあなたがするべきことです。

多くのサイトでは、高圧的な態度を取る上司を敵とみなして、どうやったら追い出すことができるのか?とか、どうやったら勝つことができるのか、なんて書かれていますが、その逆をすることです。

どうやったら、味方になって、上司の思い描いてる成果を出させることができるのかを、一緒に考えていくことです。

あなたがそうすることで、あなたの部下や同僚も、おなじようにしていくはずです。

そうすることで、会社全体にあなたの影響がひろがっていくはずです。

まずは、感情的にならないことが大切です。

自信を取り戻すための戦略

自信を取り戻すためには、自己認識と自己改善に焦点を当てることが重要です。

まず、自分の強みと弱みを客観的に評価し、それに基づいて自己改善の計画を立てることが有効です。

例えば、自分が特に得意とするスキルや業務領域を特定し、それらをさらに強化するためのトレーニングや学習を行うことができます。

また、自分の達成した成果を振り返り、それらに自信を持つことも大切です。成功体験を思い出し、それらが自分の能力の証であることを認識することで、自信を回復することができます。

さらに、メンターや信頼できる同僚との定期的なフィードバックセッションを設けることで、自分の成長を客観的に評価し、自信を高めることが可能です。

上司に依存しないキャリアプランの立て方

上司のことはちょっと置いといて、どうやったらキャリアをのばせるのか、考えていくことも大切です。

上司に依存しないキャリアプランを立てるためには、自己主導でキャリアの目標を設定し、それに向けた行動計画を策定することが重要です。

まず、自分のキャリアにおける長期的な目標を明確にし、それを達成するための具体的なステップを考えることが大切です。

例えば、特定の職位や専門分野での専門家になることを目指す場合、そのために必要なスキルや経験を特定し、それらを身につけるための計画を立てます。

また、自分のキャリアプランには、ネットワーキングやメンターシップの活用も含めることが有効です。

業界のイベントに参加したり、業界の専門家との関係を築いたりすることで、キャリアの機会を広げることができます。

さらに、自分のキャリアプランには柔軟性を持たせることも大切です。市場の変化や個人的な状況の変化に応じて、キャリアプランを適宜調整することで、長期的な成功を確保することが可能です。

もちろん、上司などからの情報もしっかりと受け取っていきましょう。上司を巻き込んでいっても面白いです。

職場での自己主張の重要性

職場での自己主張は、個人のキャリア発展と職場環境の改善の両方において非常に重要です。

自己主張を行うことで、自分の意見やアイデアが職場で認識され、尊重される機会が増えます。

これは、自分の専門性を示すとともに、チームやプロジェクトに対する貢献度を高めることにつながります。

たとえば、新しいプロジェクトのアイデアを提案することや、既存の作業プロセスに対する改善提案を行うことで、自分の能力をアピールし、職場での影響力を高めることができます。

また、自己主張は、職場での不公平や問題に対処するためにも重要です。

自分の権利やニーズを適切に表現することで、職場の環境をより公正で快適なものに変えることができます。

例えば、不適切な扱いや不公平な業務分担に対して声を上げることで、職場の問題を解決し、より良い労働環境を築くことに貢献できます。

自己主張を行う際には、明確かつ建設的なコミュニケーションが重要です。

自分の意見をはっきりと伝える一方で、他人の意見にも耳を傾け、相互理解と協力を促進することが大切です。

このように、職場での自己主張は、個人の成長と職場環境の改善の両方に寄与する重要なスキルです。

まとめ:萎縮させる上司は無能だけど?キャリアアップする絶好のチャンス!

この記事のポイントをまとめます。

- 部下を萎縮させる上司は無能であり、部下も無能

- 威圧的な上司によって辞めたいと感じる瞬間は多い

- 高圧的な上司に言い返してはいけない。質問すること。

- 高圧的な態度はパワハラと密接に関連しているが、実は寂しさの裏返し

- 高圧的な態度によるストレスは、感じる必要はまったくない

- まずは上司が何を言って、なにをさせたいのかを冷静に分析すること

- 職場で無能な人はいない。単純に今やってることに向いてないだけ

- 馬鹿な上司もいない。仕事には色々なスキルがあり、それぞれ得手不得手がある

- できない上司の特徴を理解し、それを補佐することがあなたの役目

- 萎縮させる上司を追い越すより、その上司の味方になるべき

- 萎縮させる上司との効果的なコミュニケーション方法を身につけることで職場の雰囲気改善

- 上司の無能さは、自分の成長の糧に変えられる

- 職場の高圧的な環境を乗り越える方法は、上司とのコミュニケーションが鍵

- 職場での自己主張の重要性を理解し、個人のキャリア発展と職場環境の改善に貢献

\お気軽にコメントをどうぞ/