あなたは部下に向かって、「おい、田中」とか「おい、佐藤」といったように、部下を呼び捨てにしていませんか?

実は、部下は呼び捨てされることで、ムカついています。それまで呼び捨てにされることに慣れていないからです。

その結果、あなたは尊敬されなくなり、言うことも中途半端にしか聞かれなくなります。すると、会社の売上や成績が下るのは目に見えています。

そこで、会社における部下の呼び捨ての悪影響と、どうしていったらいいのか、解説します。

この記事でわかること

- 上司による呼び捨ては職場のコミュニケーションに悪影響を与える

- 呼び捨て行為がパワーハラスメントの一形態となる理由

- 職場で適切なコミュニケーションを取るための基本的なマナーとその重要性

- 上司と部下の健全な関係を築くための具体的な対策やアプローチ

上司から呼び捨てされると、なぜムカつく?

「上司に呼び捨てされるとむかつく」の心理を探る

上司による呼び捨ては、多くの場合、コミュニケーションの中でのパワーバランスの乱れを示しています。

たとえば、ある調査によると、職場での呼び捨ては、相手に対する尊重の不足を感じさせると同時に、その人の職位や社会的地位を無視する行為と捉えられることが多いです。

そのため、上司が部下を呼び捨てにすることは、職場での緊張関係や不快感を高める要因となることがあります。

また、心理学的に見ると、呼び捨ては対等ではない関係性を強調する行為です。

これは、特に日本のような階層的な文化において、人間関係の調和を乱す要因となり得ます。

例えば、部下が上司を「さん」付けで呼ぶのに対し、上司が部下を呼び捨てにすることは、敬意の一方通行を生むことになり、これが心理的な不満やストレスにつながるのです。

このように、上司による呼び捨ては、単に礼儀の問題を超えて、職場内の人間関係やコミュニケーションの質に深刻な影響を及ぼします。

上司が部下を呼び捨てにする行為には、ただ単に不快感を覚えるだけでなく、組織内の人間関係の健全性を損なうリスクが潜んでいるのです。

上司からの呼び捨て、やめてほしい理由

上司からの呼び捨ては、多くの場合、部下にとって不快であるだけでなく、職場の健全なコミュニケーションにも悪影響を及ぼします。

その主な理由は、呼び捨てが示す非対等な関係性にあります。これには、尊重の欠如という明確な問題が潜んでいます。

上司が部下を呼び捨てにする行為は、しばしば敬意を示さないことと同等と見なされ、これが職場のモラルや部下の自尊心に影響を与える可能性があります。

いくら上司と部下という立場に違いがあっても、職場は互いに尊重し合い、協力して業務を進める場でです。

上司による呼び捨ては、このような職場の健全な関係性を損ないます。また、パワーハラスメントのひとつの種類と見なされることもあります。

職場でのコミュニケーションは、相互の尊重と理解に基づいて成り立つべきです。

なぜなら、上司と部下では、その役割が違うからです。決して下僕とか手下といったことではなくて、チームをまとめる者とチーム員という関係なのです。

したがって、上司が部下を呼び捨てにすることは、その基本的な原則に反する行為と言えるでしょう。

このため、多くの部下は上司からの呼び捨てをやめてほしいと感じているのです。これは、職場環境を改善し、全員が快適に働けるようにするための重要なステップとなります。

部下を呼び捨てにする上司の心理

あなたが部下を呼び捨てにするときには、気づいていないかもしれませんが、様々な心理的要因が存在しているはずです。

一つの主要な理由は、権威を誇示する意図がある場合です。えばりたい、威厳を見せたいと無意識に思ってるんです。

このような場合、呼び捨てを通じて自分の地位や権力を示し、部下に対する優越感を表現しようとしているんです。

一般的にこれは、自信の欠如やセキュリティの不足から来ることが多く、部下に対して自分の権力を認識させることで、これらの不安を補おうとする行動なのです。

なので、一度あなた自身のスキルやメンタルをチェックしてみることが大切です。

また、別の理由としては、部下との距離を縮めたいという心理が挙げられます。

昔からある親分子分の関係です。自分のものだという認識もあるかもしれません。

これは夫婦や恋人の関係にも似ています。結婚したり付き合う前には〇〇さん、〇〇チャンと呼んでいたのに、深い関係になると呼び捨てになります。

男性は自分のものだという意識がありますし、女性もその方が愛されてるという実感があるわけです。

それを会社の関係にも広がらせようとして、部下を呼び捨てにする行為になっているんです。

なので、その場合は、年下であっても違う部署の社員は「くん」とか「さん」づけで呼んだりします。

部下にしたら、それが迷惑そのものになってるんです。もしも親分子分の意識が少しでもあれば、変えていきましょう。

さらに、一部の上司は、呼び捨てを使うことで自分のリーダーシップスタイルを示そうとすることもあります。

これは、特にトップダウンのマネジメントスタイルを採用している場合に見られる傾向です。

いわゆる軍隊風ですね。「オレの言うことは全てだ!」と思ってる上司に多いです。

これも、部下にしたらはためいわくです。かつてはそういう雰囲気が好きな人もいましたが、今ではかなりすくなくなっています。

その上司自体が、同じような環境で育ってきたのかもしれません。

おもいあたるふしがあれば、改善していきましょう。

尊重と平等を基にしたコミュニケーションを心掛けることが重要です。

呼び捨てによる不快感の心理学

呼び捨てによる不快感は、心理学的に「人間関係の距離における尊重の欠如」として認識されます。

人間関係が近い距離なら安堵と安らぎを与えられますが、遠い距離だと不快感しか与えないということです。

近い距離になればなるほど、自然と呼び捨てになりますが、その関係になろうとして呼び捨てにするのは、逆効果だと言えます。

もしかしたら、昔のドラマ『太陽にほえろ』の影響があるかもしれません。

『太陽にほえろ』は刑事ドラマで、ボスがいてその下に優秀で個性的な刑事がいます。それぞれ、山さん、ジーパン、殿下といったニックネームで呼び合っています。

そして、新人が入ってくると、「お前はスニーカーだ」とニックネームをいきなり付けます。

その結果、右も左もわからない新人が、そのボスのチームの一員になれたと錯覚して、他の刑事たちとの心理的な距離が一気に縮むわけです。

昭和の時代は、多かれ少なかれ、そんな風潮がありました。その風潮に育てられた上司の上司が同じようにやってきた影響なのかもしれません。

ただ、その当時の人はそれでもよかったのかもしれませんが、今の人達には、ストレス以外の何物でもないです。

アムロ・レイの名台詞「オヤジにもぶたれたことがないのに」という心理に似ているといえます。

上司による呼び捨て、パワハラの兆候?

上司による呼び捨ては、パワーハラスメント(パワハラ)の兆候である可能性もあります。

パワハラは、職場での権力の乱用や不適切な行為を指し、これには言葉による威圧や軽視が含まれます。

上司が部下を呼び捨てにすることは、特にその行為が一方的で、部下が不快に感じる場合、パワハラのひとつの形態と見なされます。

パワハラは、職場内の権力関係の不均衡を利用して、部下を精神的に圧迫する行為です。

呼び捨てにより、上司は意図的にまたは無意識的に部下に対する優位性を誇示し、これが部下の自尊心や職場での立場を脅かすものとなる可能性があります。

簡単に言うと、威圧して仕事を無理やりやらせる行為に繋がってるんです。

このような行為は、当たり前ですが、職場のコミュニケーションの質を低下させ、部下の仕事へのモチベーションや生産性に悪影響を及ぼします。

だって社長から、「おい、山田、これ、明日中にやっとけ」と言われたら、あなたでも嫌ですよね。

「おい、山田」と呼ばれた瞬間に、心のなかでは、「ちぇ、なんだよ」と思うはずです。

したがって、上司による呼び捨ては、単なるマナー違反を超えて、職場のハラスメント問題として扱われるべき事案です。

ただ、いかんせん現状の上司の中では、その事に気づいてる人は少ないです。

それは、共感力がない人のほうがどんどん出世して役職を上り詰めていく傾向にあるからです。

関連:共感力を高める

共感力とは、相手がどう思ってるのか察する力です。これがありすぎるとこころの病になってしまいますし、なければ自己中のかたまりのようになってしまいます。

多くの社長は想像力はあっても、この共感力がないんです。上に行く役職者も同じです。

なぜなら、仕事ができない人の気持ちにいちいち寄り添っていたら、仕事にならないからです。

会社で出世するには成績を上げることです。成績を上げるには、成績を上げられない部分を切り捨てていかないとダメですよね。

それは自分のスキルでもありますし、人の場合もあります。

たとえば、大谷選手がめちゃめちゃ同僚のことを思っていたら、アメリカなんかに行って勝負しようとは思わないはずです。同僚は毎年優勝したいと願ってるのですから、ずっと日本にいるはずです。

なので、名前を呼び捨てられる部下の気持ちを察する上司がすくないのも、うなずけるはずです。

上司から呼び捨てされてムカつくのは当たり前。部下を呼び捨てるのはアウト!

職場である人だけが呼び捨てされるのはいじめに近い

部下を呼び捨てにするのはパワハラに近いものだとわかってもらえたと思います。

ただ、パワハラとして意図的にやってる上司もいます。

それは、一人だけを呼び捨てにするやり方です。

しかも、その人に話すときにはしかめっ面で、他の人にはニコニコしながら話すような上司がいます。

その場合は、明らかなパワハラで、あなたがその上司の上司に連絡して辞めさせるべきです。

そのような一人だけ呼び捨てされる状況は、特に心理的なストレスを引き起こす可能性があるからです。

逆に、そのストレスを与えて会社をやめさせようと企んでいるのかもしれません。

もしも、あなたにもその兆候があれば、即刻やめましょう。

呼び捨てにされてる本人だけではなく、周りにいる人にもあなたの評価が下がるからです。

あなたがニコニコすればするほど、「次はわたしの番かな」と部下たちは心のなかで思ってるはずです。

部下を呼び捨てするのはパワハラ

同様に、部下を呼び捨てにする行為は、パワーハラスメントだとあなたの上司も思ってるのかもしれません。

部下以外の社員たちや、あなたの同僚からも、あなたは気づかないうちに「パワハラ上司」というレッテルを貼られてる可能性があります。

そうなるとあなたの出世はどんどん先細りしていきますし、会社自体の売上や成績もどんどん下っていくはずです。

あなたは、「たかが名前の呼び方じゃん」と思われるかもしれませんが、なんでも始まりはそういった小さいことなんです。

大きなダムも、一匹のアリが穴をほっていたのがきっかけで、何年後には崩れてしまうなんてこともあります。

ダムで想像つかなければ、木造の家を想像してもらえればわかるはずです。たった一匹のシロアリがいただけで、「もう無理なんじゃ」と、プロたちは思うんです。

いずれにせよ、役職者の役目はリーダーです。

ムカつく上司の特徴:威圧的な態度

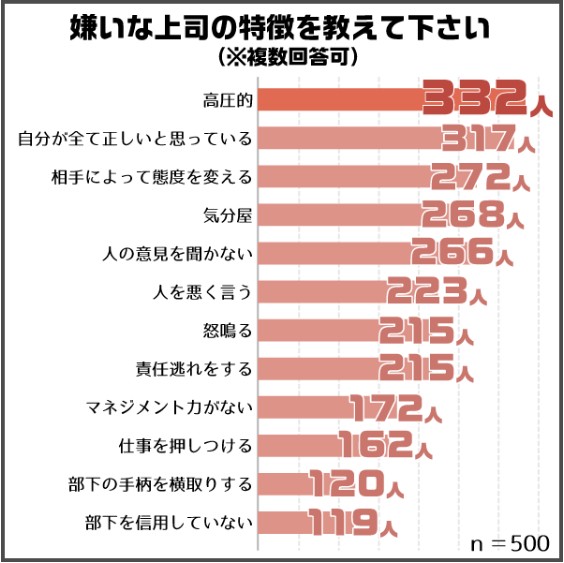

ムカつく上司としてよく挙げられる特徴の一つが、威圧的な態度です。

PRTIMES頭囲ニュースサイトでのアンケートです。

(引用:PRTIMES)

- 高圧的 332人

- 自分が全て正しいと思ってる 317人

- 相手によって態度を変える 272人

- 気分屋 268人

- 人の意見を聞かない 266人

という結果になっています。

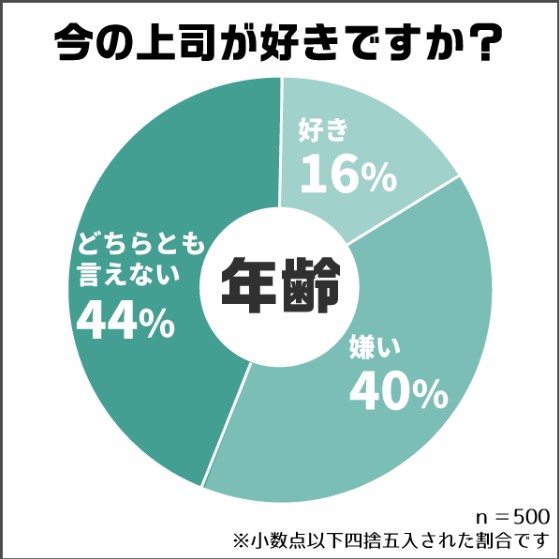

その結果、上司への思いは、

(引用:PRTIMES)

という感じで、500人に聞いたら、上司のことが好きだという人はわずか80人しかいなかったんです。

その他の200人は嫌い、220人はどっちでもない、という結果が出ています。

あなたが名前の呼び捨てなどで、威圧的な態度を取れば取るほど、嫌われていきます。

あなたもかつて同じじゃなかったですか?嫌な上司がいたはずです。心の中で何を考えていたのか、思い出すことができますか?

その思いと同じ思いを、あなたの部下があなたに対して思ってるわけです。

そんな環境では、お互いに仕事したくないですよね。

そう思ったら、まずは名前の呼び捨てを辞めることです。

あなたは気づいていないのですが、無意識のうちに、しばしば高圧的な言動や権威を振りかざすことで、部下に恐怖感や不安を植え付けているんです。

そのような態度は、部下の自尊心を傷つけ、職場の信頼関係やチームの士気を損なう原因となっています。

上司が威圧的になればなるほど、部下は何も言わなくなります。「はい」とか「わかりました」だけを言うようになります。反論すればこわいですから。

なので、そういった上司は部下の意見を聞くことができないんです。

その結果、自分の意見や指示が絶対であるかのように振舞うことが多く、いつのまにか、これが職場内のコミュニケーションと協力の障害になってることがよくあります。

いわば、裸の王様に鳴ってる状態です。

うざい上司への対応策に気づいたらアウト!

うざい上司に対処するほうほうは、多くのサイトで次のように書かれています。

- 冷静なコミュニケーション: 感情的にならず、冷静かつ客観的に状況を把握し、上司とのコミュニケーションを図ることが大切です。具体的な事例を挙げて、どのように感じたかを伝えることで、上司も自覚する機会を持つことができます。

- 境界の設定: 自分の仕事に対する責任と権限の範囲を明確にし、無理な要求には適切に対応する境界を設定します。例えば、過剰な作業量や不適切な命令には、合理的な理由を持って抗議することも重要です。

- 相談窓口の利用: 職場の人事部やカウンセリングサービスなどの相談窓口を利用し、対処法やアドバイスを求めることも一つの手段です。これにより、問題を客観的な視点で見ることができます。

- ストレス管理: 上司との関係が原因でストレスを感じる場合は、ストレス管理の技術を学ぶことが有効です。例えば、リラクゼーション技法や運動、趣味などを通じてストレスを解消する方法があります。

- チームとの連携: 問題がチーム全体に影響を及ぼしている場合は、同僚と連携し、団結して対処することも重要です。同僚との情報共有や支援は、職場の問題を解決する上で大きな力となります。

もしも、一つだけでも部下がやってることに気づいたら、自分の言動を見直すべきです。

蒸気のようなことをやっていたら、あなたのことは「うざい」と思われてるということです。

マナー違反の呼び方とは

では、一般的にどのように名前を呼べばいいのでしょうか。

まずは、マナー違反となる名前の呼び方を見ていきます。

マナー違反とされる呼び方には、いくつかの一般的な例があります。

- 呼び捨て

- ちゃん

- ニックネーム

- 悪いニックネーム

- おい、お前、てめえ、あんた、おたく

- くん

などです。

呼び捨ては説明してきたとおりですが、〇〇ちゃんも過度に馴れ馴れしいのがアウトです。

ニックネームも一見すると親しげで仲良しに聞こえますが、ニックネームで呼ばれない人がいたら問題ですし、「デブ」「ハゲ」「チビ」などのマイナスのニックネームは呼ぶたびに傷つけています。

「おい」とか「お前」などは論外ですね。

以外なところでは、「くん」もやめたほうがいいと言われます。

これは、年功序列制度が崩れたり、転職が増えてきた結果なのですが、年齢と役職がバラバラだったり、中途採用者の取扱で、逆にマウントを取ってるような形になるように鳴ったからです。

たとえば、40歳の上司のチームに、

- 昔からいる50歳の先輩

- 昔からいる35歳の先輩

- 35歳の後輩

- 最近入った35歳の新入社員

がいたとして、さらに、自分の上司が同僚だった40歳だった場合、それぞれの人をどのように呼んでいいのか分からなくなりますよね。

年下をくん、年上をさんと呼ぶのも変ですし、呼ばれた方も変な気分になったり腹が立つかもしれません。

なので、年令によって「くん/さん」を使い分けるのも辞めたほうがいいです。

では、正解は何なのかというと、どの人に対しても「さん」づけで呼ぶべきです。

役職がついていれば別ですが、昔からいる先輩には「さん」、後輩にも「さん」、新入社員にも「さん」、男性にも女性にも「さん」をつけるのが、大正解です。

あしたからぜひやってみてください。いずれ売上につながっていきます。

上司の嫌いな部下への態度も問題

上司が特定の部下を嫌う場合、その態度は職場の雰囲気やチームのパフォーマンスに大きな影響を与えます。

このような上司の行動には、よくあるパターンがいくつかあります。

例えば、その部下に対して

- 無関心を示す

- 過度に厳しい態度を取る

- 意見や提案を無視する

- 不公平な扱いをする

- 言葉を無視する

などが挙げられます。これらの行動は、部下のモチベーションを低下させ、職場の士気に影響を及ぼすことがあります。

また、上司が部下を嫌うことが顕著な場合、その態度は他の従業員にも影響を及ぼし、職場の信頼関係を損なう可能性があります。

上司と部下との関係は職場の文化に大きな影響を与えるため、このような問題は適切に取り扱う必要があります。

あなたも見に覚えがあるのでしたら、即刻やめることです。

上司が部下を嫌う場合、最も重要なことは、個人的な感情を仕事から切り離すことです。

プロフェッショナルな職場環境では、個人的な感情を超えて公平かつ客観的に行動することが求められます。

このため、上司は自己の感情を管理し、すべての部下に対して公平な態度を取ることが不可欠です。

また、この問題を解決するためには、適切なコミュニケーションとフィードバックが重要となります。

これにより、職場での関係の改善と効果的なチームワークの促進が可能になります。

快適な職場づくりの第一歩は名前の呼び方から

快適な職場環境を築くための最初のステップとして、適切な名前の呼び方が非常に重要です。

適切な名前の呼び方は「さん」づけです。

職場における人々の呼び方は、その人への敬意を示し、プロフェッショナルな関係を築く基礎となります。

職場での名前の呼び方には、相手を尊重する態度が反映されているため、適切な呼び方を用いることは、互いの間に信頼関係を築く上で不可欠です。

適切な名前の呼び方には、相手の地位や職位に応じた敬称の使用が含まれます。

日本の文化では、「さん」を使用することが一般的であり、これは相手に対する基本的な敬意と礼儀を示します。

また、相手の役職や職種に応じて適切な敬称を使うことも重要です。例えば、部長や課長などの役職を持つ人にはその役職名で呼びかけることが望ましいです。

もちろん、社外では、取引先などに対しては社長であれ上司であれ、呼び捨てが基本です。

「うちの〇〇がよろしく言ってました・・・」

といった感じですね。

職場においては、個人的な感情や親密さを超えて、すべての従業員に対して一貫した敬意を持って接することが重要です。

名前の呼び方を含むコミュニケーションの方法は、職場の文化や雰囲気を形成する要素であり、快適な職場環境の構築には欠かせない要素です。

適切な名前の呼び方を用いることで、職場内の人間関係が円滑になり、仕事の効率性や満足度が向上します。

まとめ:上司から呼び捨てされてムカつくのは当たり前。部下を呼び捨てるのは厳禁!

この記事のポイントをまとめます。

- 役職者以外は、年齢、性別によらず「さん」付けが望ましい

- 上司による呼び捨てはコミュニケーションのバランスを崩す

- 呼び捨ては対等ではない関係性を強調し、職場の調和を乱す

- 上司の呼び捨てとコンプライアンス違反には密接な関係がある

- 呼び捨てによる不快感は社内の混乱を招く

- 上司の呼び捨てはパワハラの兆候

- 職場で自分だけが呼び捨てされる場合、特にストレスが増加する

- 部下を呼び捨てにする上司は、権力の行使を不適切に使う可能性が高い

- ムカつく上司はしばしば威圧的な態度を取る

- うざい上司への対処には冷静なコミュニケーションが鍵

- 快適な職場環境の第一歩は適切な名前の呼び方から始まる

- 上司が嫌いな部下への態度は職場の雰囲気に影響を与える

- 最低な上司の特徴には感情的でえこひいきをすることが含まれる

一つでも気になったら、明日から直していきましょう。

\お気軽にコメントをどうぞ/