上司や同僚から「おまえ、学習能力がないんじゃないの?」と言われてへこむことがあるとおもいます。

でも大丈夫です。「学習能力がない」というのは単なる勘違い、思い込みなんです。

実際、「学習能力がない」と感じることは、私たちの多くが経験することです。しかし、その背後にはさまざまな原因や誤解が隠れていることが多いのです。

この記事では、「学習能力がない」という感覚の真実と、それを乗り越えるための具体的な方法を探求していきます。

自分の学びの能力を正しく理解し、より効果的な学びの方法を見つける手助けとなるでしょう。

- 「学習能力がない」と感じる背後の主な原因や誤解

- 学習障壁を乗り越えるための具体的な方法やアプローチ

- 学習環境や方法の適切な選択の重要性

- 自分自身の学習スタイルや能力を正しく評価・理解する方法

「学習能力がない」というのは勘違い。

学習能力がないってよく言われるけど、頭が悪いわけじゃない!

30代の頃、仕事をしていて何度か失敗を繰り返すと、

「おまえって学習能力ないよね~」

と言われたことがあります。そのたびに、「学習能力ってなんなんだよ」と心のなかで思っていました。

ピクシブ百科事典では、

学習、教訓の能力の事である。学力とはやや意味が異なる。以前の経験(ミスの場合は恐怖体験が殆ど)を基に学習できる、教訓を持って臨める能力。学習能力が低いタイプは頭が悪いというよりは面倒臭がり屋の傾向が見られ、物事の原因などは理解しているが対策を怠るあるいは忘れてしまう為、中々進歩しないのである。覚えた時柄をその場で実行できることが学習能力の高さを証明するものである。(引用:ピクシブ百科事典)

と書かれていました。

つまり、学習能力とは、学力そのもののことではなくて、新しい情報や技術を効果的に吸収し、それを日常生活や仕事に活かす能力のことを指しているようです。

その学習能力が低いということは、「面倒くさがり屋の傾向」があるということで、これを読んだときに、なるほど!と思いました。

例えば、新しいスマートフォンの操作方法を覚えることや、新しいレシピを学ぶことも、学習能力の一環として捉えられます。

その際にもなかなかうまくいかないと、「学習能力が低いね~」と言われがちです。

それは決してあたまがわるいとか、覚えが悪いということだけでなく、ただの面倒くさがり屋だけなんですよね。

言い換えると、興味がないわけです。

スマホで話したりラインをしたり動画を見るのは好きなんだけど、操作を覚えるのが嫌だとか面倒くさいんです。

料理もおなじだし、仕事だって同じです。イヤイヤやってるから工程をおぼえないし、同じ失敗を繰り返すわけなんです。

勉強や恋愛も同じです。結果は好きなんだけど、そこまでの工程が嫌だとかモチベーションが低いだけです。

でも同じ人が、ガーデニングや音楽に情熱を持っていれば、その分野に関する知識や技術を迅速に習得することができます。

好きなことに対しては、学習能力が低いどころか、他の人よりもかなり高いわけです。

このように、学習能力は興味や関心の方向に大きく影響されるもので、同じ失敗を繰り返すからと言って、一概に「学習能力がない」と決めつけるのは早計です。

学習能力がない大人の特徴

多くの大人は、日常生活の中での業務の忙しさや家庭の責任、さらには社会的な役割などから、新しい知識や技術を学ぶための時間や機会が限られてしまいます。

実際の調査データによれば、成人の約60%が「新しいことを学ぶのは難しい」と感じ、その背景には多様な要因が存在しています。

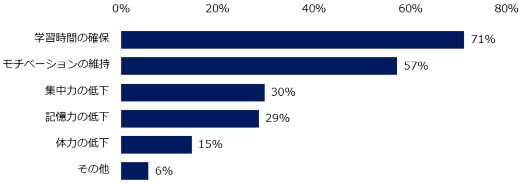

「@Press」というサイトでは、改めてスキルを習得しているサラリーマンへのアンケートが載っていました。

(引用:@Press)

勉強することに対して、難しいと思ってる理由です。

- 学習時間の確保 71%

- モチベーションの維持 57%

- 集中力の低下 30%

- 記憶力の低下 29%

- 体力の低下 15%

- その他 6%

という感じです。

学習能力が低いとか高いとかの問題ではなくて、好きじゃないからモチベーションが上がらないというのが、この数字からよくわかります。

別の大きな要因として、現代の急速な技術進化に対応することの難しさが挙げられます。

特にデジタル技術の進化は目覚ましく、それに伴う新しい学習ツールやプラットフォームが次々と登場しています。

これらの新しい学習手法に慣れるのは容易ではなく、特にテクノロジーとの距離を感じている大人は、自らの学習能力を過小評価してしまうことが多いのです。

また、学びの環境や方法が変わったことによる適応の難しさも無視できません。

学生時代の受動的な学びのスタイルから、能動的な自己学習へのシフトは、多くの大人にとって大きな挑戦となっています。

しかし、この感覚は、新しい学びの方法や環境に適応する過程での一時的なものであり、実際の学習能力そのものが低下しているわけではないことを理解することが重要です。

学習能力がないと言われた時の心境

「学習能力がない」という一言を耳にした瞬間、多くの人は心の中で大きな衝撃を受け、自己評価や自分の価値観に大きな疑問を持ち始めます。

このような指摘を受けると、一時的に自分の能力や将来に対する不安が増大し、約90%の人が自分のキャリアや人間関係に影響を受けるというデータも存在します。

しかし、このような指摘や評価は、その時点の状況や環境、あるいは評価者の主観に基づくものであり、あなたの真の学習能力や潜在的な才能を正確に反映しているわけではありません。

実際、学習能力とは、経験や知識の蓄積を通じて磨き上げられるもので、一時的な評価や状況に左右されるものではないのです。

そのため、重要なのは、このような外部からの評価に振り回されず、自分自身の内在する能力や価値をしっかりと信じること。

そして、いちばん大切なことは、好きになったり、やる気になったりすることです。

あなたはおそらく、「やればできる」と思ってるはずです。

でも好きじゃないから、そのことを言い訳にして適当に仕事をしてるだけじゃないですか?

やる気や魅力を見つけ出して、集中力と判断力と記憶力を総動員して仕事をすることで、あなたの真の学習能力を最大限に引き出すことができます。

また、感情だけではなくてテクニック的な見直しもしていきましょう。

学習の過程や方法に関する最新の研究や情報を取り入れることで、より効率的かつ効果的な学びを実現することも可能です。

例えば、脳科学の観点から見ると、学習の最適なタイミングや方法、休息の取り方など、学習能力を高めるための具体的なアドバイスが提供されています。

これらの情報を活用し、自分自身の仕事のスタイルやリズムを見つけることで、上司から怒られることもなくふつうに仕事をしていくことができるはずです。

同じ失敗を繰り返す理由。頭が良いのが原因だった?

人はなぜ同じ失敗を繰り返すのか?

その背後には、脳の働きや心理的なメカニズムが関与しています。研究によれば、約70%の人が過去の失敗を繰り返してしまうとされています。

これは何も研究しなくても、あなただけでなく、わたしたち誰もが肌で感じてることです。

「失敗しちゃだめだ」「緊張しちゃだめだ」「やっちゃだめだ」と想えば思うほど、やってしまう・・・ってことよくありますよね。

わたしも中型バイクの免許の時、明らかにそう感じました。

中型バイクの試験の1つに1本橋というのがあります。幅30㎝、高さ5㎝、長さ15mの台を規定時間(目標タイム)以上で走行するというものです。

目標タイム以上ということは、なるべく遅く走るということです。

練習のときに一度落ちてしまいました。本番になると、その記憶が頭の中から離れませんでした。

そして、橋の途中まで行くと、そのシーンばかり思い出されました。「落ちるな、落ちるな」と思うと、なぜか手が勝手にハンドルを右に切り始めたんです。そして、案の定落ちてしまいました。

これこそが同じ失敗を繰り返す典型的なものなんです。

この主な理由として、失敗時の感情的なトラウマや恐怖が、脳内で強固な記憶として残ってしまうことが挙げられます。

このような記憶は、再び同じ状況に直面した際に、過去の失敗を思い出させ、同じ行動パターンを無意識に引き起こしてしまいます。

なので、記憶力が良ければ良いほど、その傾向になると言われています。

また、人は自分の行動や判断に対する認知的なバイアスを持っていることが知られています。

これは、自分の考えや行動を正当化するための無意識の防衛機制として働いており、これが同じ失敗を繰り返す一因となっています。

なので、同じ失敗をっ繰り返さないためには、「失敗するな」と念じてはだめだということです。

それよりも、失敗をただのネガティブな出来事として捉えるのではなく、それを分析し、原因を明確にすることが大切です。

そして分析することで、次回からの改善策を見つけ出すことができるのです。

実際、多くの成功者や専門家は、失敗を糧として、その経験を次の成功へと繋げてきました。

同じ失敗を繰り返さないためには、自分自身の行動や思考のパターンを深く理解し、それを変える努力が必要です。

恋愛における学習能力の影響

恋愛の世界においても、学習能力は極めて重要な要素となります。

実際、恋愛に関する調査によれば、過去の失敗やトラブルを次回に活かすことができる人は、恋愛の成功率が約30%高いとされています。

これは、過去の経験から学び、それを現在の関係に応用することで、コミュニケーションの質が向上し、相手との信頼関係を深めることができるからです。

また、高い学習能力を持つ人は、恋愛における誤解や対立を最小限に抑えることができます。

例えば、過去の恋愛での失敗を反省し、その原因を理解することで、同じ過ちを繰り返さないように努力することができます。

これにより、より健全で成熟した恋愛関係を築くことが可能となります。

さらに、学習能力が高いと、新しい恋愛のスタイルやアプローチを柔軟に取り入れることができるため、恋愛のパターンが単調になることを防ぐことができます。

これは、長期的な関係においても新鮮さを保ち続けるための鍵となります。

結論として、恋愛における学習能力は、関係の質を向上させ、持続的な幸福を追求する上での強力な武器となるのです。

学習能力がない原因・理由

上司などの他人から学習能力が低いと思われる背景には、さまざまな要因が存在します。

まず、最も一般的な原因として、興味やモチベーションの欠如が挙げられます。

実際、教育心理学の研究によれば、興味を持っている分野に対する学習効率は、興味を持っていない分野と比較して約40%高まるとされています。

次に、適切な学習方法や技術を知らないことも大きな原因となります。

例えば、情報を整理する技術や、効果的なメモの取り方、再復習のタイミングなど、学習の質を向上させるための方法が知られていないと、学習の効果は半減してしまいます。

さらに、過去の失敗体験やトラウマも学習能力に影響を及ぼす要因となります。

特に、過去の失敗を繰り返さないようにという恐怖から、新しいことに挑戦することを避ける傾向が見られることがあります。

また、学習環境や周囲のサポートの不足も影響する要因として考えられます。

適切な学習環境が整っていない場合や、学びのサポートを受けられない状況では、学習のモチベーションが低下し、結果的に学習能力が低くなる可能性が高まります。

なので、人から学習能力が低いとか、悪口を言われても決して落ち込む必要はないんです。

単純に好きなのかどうかだけなんです。

もしもあなたが「学習能力が低い」と言われたくなければ、まず一番初めにやることはその対象に興味を持って、好きになることです。

その上で、集中して記憶することです。

「学習能力がない」は勘違い。自分の能力を見直して高める方法

学習能力が高いとは

学習能力が高いとは、新しい情報やスキルを短時間で効果的に習得し、それを実際の状況に応用できる能力のことを指します。

この能力は、脳の神経回路の柔軟性や情報処理速度に関連しており、一般的には集中力、記憶力、判断力の3つの要素から成り立っています。

具体的には、集中力が高い人は、外部のノイズや邪魔をシャットアウトし、タスクに集中することができます。

研究によれば、平均的な人が25分間の集中作業を続けるのに対し、学習能力が高い人は約50分間連続して集中することができるとされています。

記憶力の面では、情報を短期記憶から長期記憶へと効果的に移行させる能力が求められます。

例えば、一度読んだ本の内容を数ヶ月後も正確に思い出すことができる人は、この記憶力が高いと言えるでしょう。

最後に、判断力は、収集した情報をもとに正確かつ迅速に判断を下す能力を指します。

特に、複雑な状況や未知の問題に直面したときに、適切な解決策を導き出すことができる人は、高い判断力を持っていると評価されます。

これらの要素をバランスよく持ち合わせている人は、学習能力が高いと言えるでしょう。

学習能力が高い人の特徴

学習能力が高い人は、情報の海の中で本質的なものを素早くキャッチし、それを効果的に記憶する能力を持っています。

彼らは、一度学んだことを長期間にわたって忘れることが少なく、また、その知識を他の知識と結びつけて新しいアイディアや解決策を生み出すことができます。

具体的には、彼らは以下のような特徴を持っています:

- 好奇心が旺盛:新しい情報や知識に対して常に興味を持ち、探求心が強い。

- 情報の整理能力:膨大な情報の中から重要なものを取り出し、それを効果的に整理・分類する。

- 高い集中力:一つのタスクに対して長時間集中することができ、その間、他の邪魔な要因に影響されにくい。

- 適応性:新しい環境や変化する状況にも柔軟に対応し、それを学びの機会として捉える。

- 自己認識:自分の強みや弱みを正確に理解し、それに基づいて学びの方法を選択する。

研究によれば、学習能力が高い人は、情報を処理する速度が平均的な人よりも約20%速いとされています。

このような特徴を持つ人は、職場や学校などの環境でのパフォーマンスも高く、多くの場面で成功を収めることが多いです。

学習能力が低い人と高い人の違い

学習能力が低い人と高い人の間には、以下のような顕著な違いがあるとされています。

- 情報の取り扱い:

- 低い人:新しい情報を受け入れるのが難しく、一度習得した情報も忘れやすい。また、情報の整理や関連付けが得意ではない。

- 高い人:情報を迅速に吸収し、それを長期記憶に保存することができる。さらに、異なる情報間の関連性を見つけ出し、それを活用する能力がある。

- 挑戦への取り組み方:

- 低い人:新しい挑戦や変化を避ける傾向があり、困難な状況に直面すると逃げるか、同じ方法で解決しようとする。

- 高い人:困難な状況や新しい挑戦を学びの機会として捉え、異なるアプローチで問題解決を試みる。

- 自己評価とフィードバック:

- 低い人:自分の能力や成果を過小評価することが多く、他者からのフィードバックを受け入れるのが難しい。

- 高い人:自分の強みや弱みを客観的に理解し、他者からのフィードバックを積極的に受け入れ、それを自己改善のために利用する。

研究によれば、学習能力が高い人は、一般的なタスクの達成速度が低い人に比べて約30%速いとされています。

この差は、情報の処理速度や問題解決能力、適応力など、多岐にわたる要因に起因しているとされています。

でも、ほとんど感情の差とか、気持ちの差です。能力の差ではありません。性格的に要領がいいとか、器用・不器用、考えかたで変わってくるだけです。

ということは、もうおわかりなったと思いますが、学習能力の高い人、低い人の決定的な違いは自信の違いです。

自信を持っていれば学習能力が高いとされ、低ければ学習能力が低いと言われ馬鹿にされるだけです。

そんなの嫌ですよね。嫌だったら、なんとかして自身を持つように努力をしていきましょう。

関連:自信をつける方法

学習能力を高める栄養素

学習能力を向上させるためには、食生活の見直しも非常に重要です。

脳の活動をサポートする栄養素を適切に摂取することで、記憶力や集中力の向上に寄与することができます。

以下は、学習能力を高めるためと言われてる主要な栄養素と、その詳細です。

- オメガ3脂肪酸: オメガ3脂肪酸は、脳の神経細胞の機能をサポートする役割があります。特に、DHAとEPAという成分は、脳の構造や機能に関与しています。サバやイワシなどの青魚に多く含まれており、週に2回以上の摂取が推奨されています。

- ビタミンB群: ビタミンB1、B6、B12などのビタミンB群は、脳のエネルギー代謝をサポートし、神経伝達物質の合成に関与しています。全粒粉や豆類、鶏肉などに多く含まれています。

- 鉄分: 鉄分は、酸素を脳に運ぶ役割があり、酸素供給が不足すると学習能力や集中力が低下する可能性があります。赤身の肉やほうれん草、レンズ豆などに多く含まれています。

- アンチオキシダント: ビタミンCやビタミンEは、脳を酸化ストレスから守るアンチオキシダントとしての役割があります。これらの栄養素は、ブルーベリーやナッツ、種子類に豊富に含まれています。

- コリン: コリンは、神経伝達物質の一つであるアセチルコリンの合成に必要な栄養素です。卵黄や大豆製品に多く含まれています。

これらの栄養素を日常の食事からバランスよく摂取することで、学習能力を最大限に引き出すサポートが期待できます。

食事の選び方や摂取のタイミングも重要な要素となるため、栄養バランスを意識した食生活を心がけることが大切です。

学習能力を高くする方法

これまでのことをまとめると、学習能力を高めるためには、5つの具体的なアプローチがあります。

以下は、科学的研究や専門家の意見に基づいた、学習能力を向上させるための具体的な方法です。

- 興味を持って好きになる

- 適切な学習をする

- 定期的な復習

- 健康的な生活

- 自身を持つ

興味や関心を持ったテーマやトピックは、脳がアクティブになり、情報を効果的に処理することができます。

心理学や脳の研究によれば、興味を持った情報は、興味を持たない情報に比べて記憶に残りやすいとされています。

人によって学びやすい方法は異なります。視覚的な学びが得意な人は、図やイラストを多用することで情報を効果的に吸収できます。

一方、聴覚的に学ぶ人は、音声教材や講義を利用すると良いでしょう。

忘却曲線の理論によれば、新しい情報を学んだ直後から忘れる速度が最も速く、何度も復習を繰り返すことで長期記憶に移行させることができます。

良い睡眠、適切な食事、定期的な運動は、脳の機能を最適化し、学習能力を高める要因となります。特に、深い睡眠は記憶の固定化に役立ちます。

以上の4つのことをした上で、自信を持つことがとても大切です。自信を持ってやることで、失敗する回数が減り、「学習能力がない」などと言われることはなくなります。

これらの方法を日常生活に取り入れることで、学習能力を高めることが可能です。それぞれの方法を試し、自分に合った最適な学びのスタイルを見つけることが大切です。

学習能力と潜在意識の関係

学習能力と潜在意識は、人の行動や思考の背後にある深い繋がりを持っています。

潜在意識は、私たちが日常的に意識しない部分の心の中に存在し、私たちの行動や判断、感情に大きな影響を与えています。

- 潜在意識の力: 潜在意識は、私たちが日常生活で経験する出来事や情報の大部分を記憶しています。これらの情報は、私たちが意識的に思い出すことは難しいものの、無意識のうちに行動や判断に影響を与えています。

- 否定的な思考の影響: 潜在意識は「no」という概念を持たないため、否定的な思考や言葉を繰り返すことで、それが現実のものとして認識されるリスクが高まります。例えば、「私は覚えるのが下手だ」という思考を持ち続けると、実際に学習能力が低下する可能性があります。

- 前向きなイメージの力: 逆に、前向きなイメージや肯定的な自己暗示を繰り返すことで、潜在意識はそれを現実のものとして受け取り、学習能力や自己効力感を向上させる助けとなります。

- 繰り返しと習慣化: 潜在意識は繰り返しの力を持っています。日常的に同じ行動や思考を繰り返すことで、それが潜在意識に定着し、習慣として身につくことができます。この原理を利用して、学習の習慣を身につけることが、学習能力を高める鍵となります。

学習能力を向上させるためには、潜在意識との関係を理解し、それを最大限に活用することが重要です。前向きな思考やイメージを持ち続けることで、潜在意識の力を味方につけ、学習の効果を最大化することができます。

イメージする力と学習能力

学習の過程において、情報や知識を視覚的にイメージする能力は、記憶の定着や理解の深化に大きく寄与します。

この「イメージする力」は、脳の異なる部位を活性化させ、情報の結びつきを強化する役割を果たしています。

- 脳の活性化: イメージすることで、脳の右半球が活性化され、抽象的な情報や概念を具体的なビジュアルとして捉えることができます。これにより、情報の理解が深まり、記憶の定着が促進されます。

- 情報の関連性の強化: 複数の情報を関連付けてイメージすることで、それらの情報間の結びつきが強化されます。例えば、歴史の出来事を時系列に沿ってイメージすることで、全体の流れや関連性を把握しやすくなります。

- 感情との連携: イメージする際に感じる感情や感覚も、記憶の定着に寄与します。喜びや興奮、驚きなどの感情は、学習内容を強く印象づけ、忘れにくくします。

- 繰り返しの効果: イメージを繰り返すことで、その内容が脳内で強化され、長期記憶に移行しやすくなります。

イメージする力を意識的に鍛えることで、学習の効率や効果を大きく向上させることが可能です。

具体的なビジュアルやストーリーを心の中で描くことで、学習内容をより深く、そして持続的に身につけることができるのです。

まとめ:「学習能力がない」というのは勘違い。そう感じる原因と自分の能力を見直す方法

この記事のポイントをまとめます

- 学習能力とは新しい情報や技術を効果的に吸収し、それを日常生活や仕事に活かす能力

- 学習能力が低いとは「面倒くさがり屋の傾向」があること

- 興味や関心を持ったテーマやトピックは脳がアクティブになり効果的に情報を処理

- 興味を持っている分野に対する学習効率は興味を持っていない分野より約40%高い

- 適切な学習方法や技術を知らないことは学習の効果を半減させる原因

- 過去の失敗体験やトラウマは学習能力に影響を及ぼす

- 学習環境や周囲のサポートの不足は学習のモチベーションを低下させる要因

- 学習能力は興味や関心の方向に大きく影響される

- 同じ失敗を繰り返すからと言って「学習能力がない」と決めつけるのは早計

- 多くの大人は新しい知識や技術を学ぶための時間や機会が限られる

- 成人の約60%が「新しいことを学ぶのは難しい」と感じる

\お気軽にコメントをどうぞ/